Publié le 20 septembre 2006

De

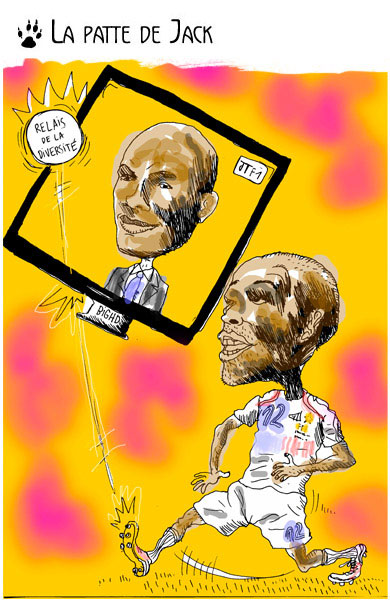

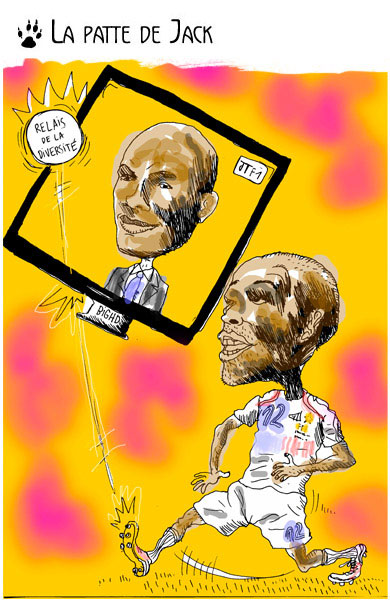

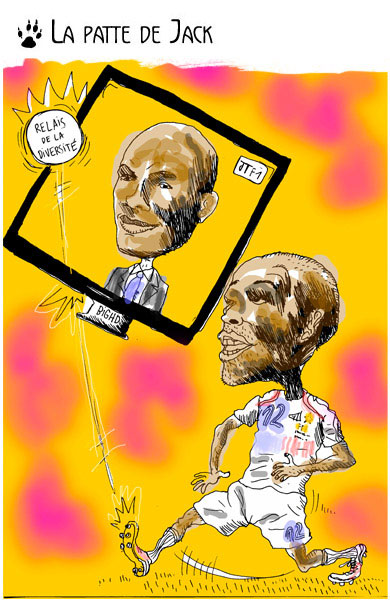

Henry à Harry

De

Henry à Harry

« Parce qu’on est plusieurs à regarder un jeu,

on croit que c’est plus qu’un jeu. Le geste de Zidane,

c’est l’intrusion de la lourde réalité

dans le jeu.»

Dany Laferrière

Suite à la coupe du monde de football, le sénateur

italien Roberto Calderoli déclarait : « La victoire

de Berlin est une victoire de notre identité […]

qui a gagné contre une équipe qui a sacrifié

sa propre identité en alignant des noirs, des islamistes

et des communistes pour obtenir des résultats ».

Peu de responsables politiques français se sont scandalisés

de ces propos. Faut-il s’en étonner ? Il aurait fallu,

pour défendre cette équipe comme elle le méritait,

l’aimer non pas pour ses victoires, mais pour ce qu’elle

représentait. Il aurait fallu être fier de ce que

nous sommes, pour pouvoir répondre au leader populiste

: « Nous n’avons pas renoncé à notre

identité. Cette équipe, c’est notre identité

! ». Au lieu de cela, on pouvait entendre certains intellectuels

français stigmatiser une équipe « black-black-black

»… C’était pourtant cette équipe-là

qui, un mois durant, avait redonné aux Français

le désir d’être ensemble… Puisqu’il

faut trouver un sens aux événements les plus aléatoires,

la défaite en finale semblait dire : le foot a beaucoup

fait, mais il ne peut pas tout. Après le sport, c’est

au reste de la société de prendre le relais de la

diversité : médias, représentation politique,

corps professoral des grandes écoles et des universités,

etc. Le 17 juillet 2006, une semaine après la finale, dont

Thierry Henry était l’un des principaux acteurs,

un autre Antillais - Harry Roselmack - devenait pour l’été

le présentateur du Journal télévisé

le plus regardé d’Europe.

Des progrès, donc… mais très ténus.

Bientôt un an après les émeutes urbaines.

Et les familles antillaises ne peuvent toujours pas louer un logement

dans Paris à leurs enfants, parce que les propriétaires

n’acceptent pas qu’elles se portent garantes («

trop loin… »). Un universitaire d’origine africaine

ne peut toujours pas se marier parce que l’administration,

craignant les mariages « blancs », a rendu quasi impossible

les mariages mixtes… Comme l’affirme Achille Mbembé,

« le racisme à la française consiste à

nier et à refouler la réalité du racisme

tout court de telle manière que l’on puisse commettre

des actes racistes tout en ne les reconnaissant jamais comme tels

». Car les blocages sont enracinés dans les principes

auxquels les Français sont les plus attachés : l’égalité,

la République… Toute nomination d’un «

non-Blanc » – on l’a constaté pour Harry

– est aujourd’hui suspecte d’être une

« discrimination à l’envers ». La marge

est pourtant assez grande pour que tenter de réduire les

discriminations qui pèsent sur les minorités ne

s’apparente à un traitement de faveur à leur

égard… Nous continuons à imposer aux citoyens

des choix exclusifs - êtes vous Français ou Noir

? Français ou Martiniquais ? Français ou Musulman

? Français ou Bourguignon ?- , ne comprenant pas l’atout

que constituerait cette capacité à assumer plusieurs

identités. Comme ces enfants de 1998 qui portaient ensemble

les drapeaux algériens et français. Nous nous en

prenons à ceux d’entre nous qui, venus d’ailleurs,

seraient les mieux à même de faire dialoguer notre

société avec le reste du monde. Ne comprenant pas

qu’en rejetant l’autre, nous ne faisons que nous refuser

nous-mêmes. En organisant la chasse aux « enfants

sans-papiers », la France se prive de la meilleure partie

d’elle-même, celle qui, demain, serait le mieux à

même de répondre aux défis de la globalisation.

François Durpaire, 20 septembre 2006